有没有在半夜被一双发着绿光的眼睛吓一跳?尤其是家里的宠物猫蹲在墙角,眼睛像两盏小灯笼,幽幽地闪着光,看得人心里直打鼓。

这其实是猫科动物自带的“夜间导航系统”,它们的眼睛之所以能在黑夜里闪闪发亮,靠的是一种叫“照膜层”的神奇结构,是实打实的生物进化杰作。

从老虎到家猫,几乎所有猫科动物都有这本事,而且早在几百万年前,这套系统就已经在它们的眼睛里安家落户了。

别看这层膜薄得几乎透明,它的作用可大了去了。简单来说它就像一面贴在眼球后壁的小镜子,能把穿过视网膜的光线再反射回去,让感光细胞有机会“二次处理”这些光。晚上本来就黑,进眼睛的光少得可怜,一次没抓住就没了。

可有了这层膜,光就能来回跑一趟,大大提高了光线利用率。这就相当于别人用手电筒照一眼就关了,猫却拿了个反光板把光又兜回来再照一遍。

所以它们能在我们啥都看不见的时候,轻松发现一只老鼠在墙根儿溜达。科学家研究发现,猫的照膜能提升视觉敏感度高达44%,这意味着它们在极弱光环境下依然能看清东西,比人类强太多了。

这种结构在动物界其实不算稀有,鹿、牛、狗甚至某些鱼类也有类似的反光层。但猫科动物的照膜特别发达,排列也更精密,颜色还五花八门,有的黄,有的绿,有的蓝,甚至带点金灿灿的光泽。

为啥颜色不一样?主要是因为照膜表面的细胞排列方式和眼球内部色素分布不同,再加上光线入射角度变化,就会呈现出不同的反光效果。

比如幼猫刚出生时眼睛不怎么反光,是因为照膜还没完全发育好;等长到两个月左右,那双“夜视仪”才算正式上线。

另外不同种类的猫反光颜色也有差异,狮子的眼睛偏黄,猞猁带点灰绿,而家猫最常见的就是那种瘆人的亮绿色。这不是随机的,而是长期适应环境的结果。

它这么厉害,为啥人类没有?咱们老祖宗在进化路上选择了另一条道,白天活动为主,靠颜色识别和细节分辨吃饭。人类的视网膜里有大量锥状细胞,擅长处理色彩和精细图像,但在暗处就不行了。

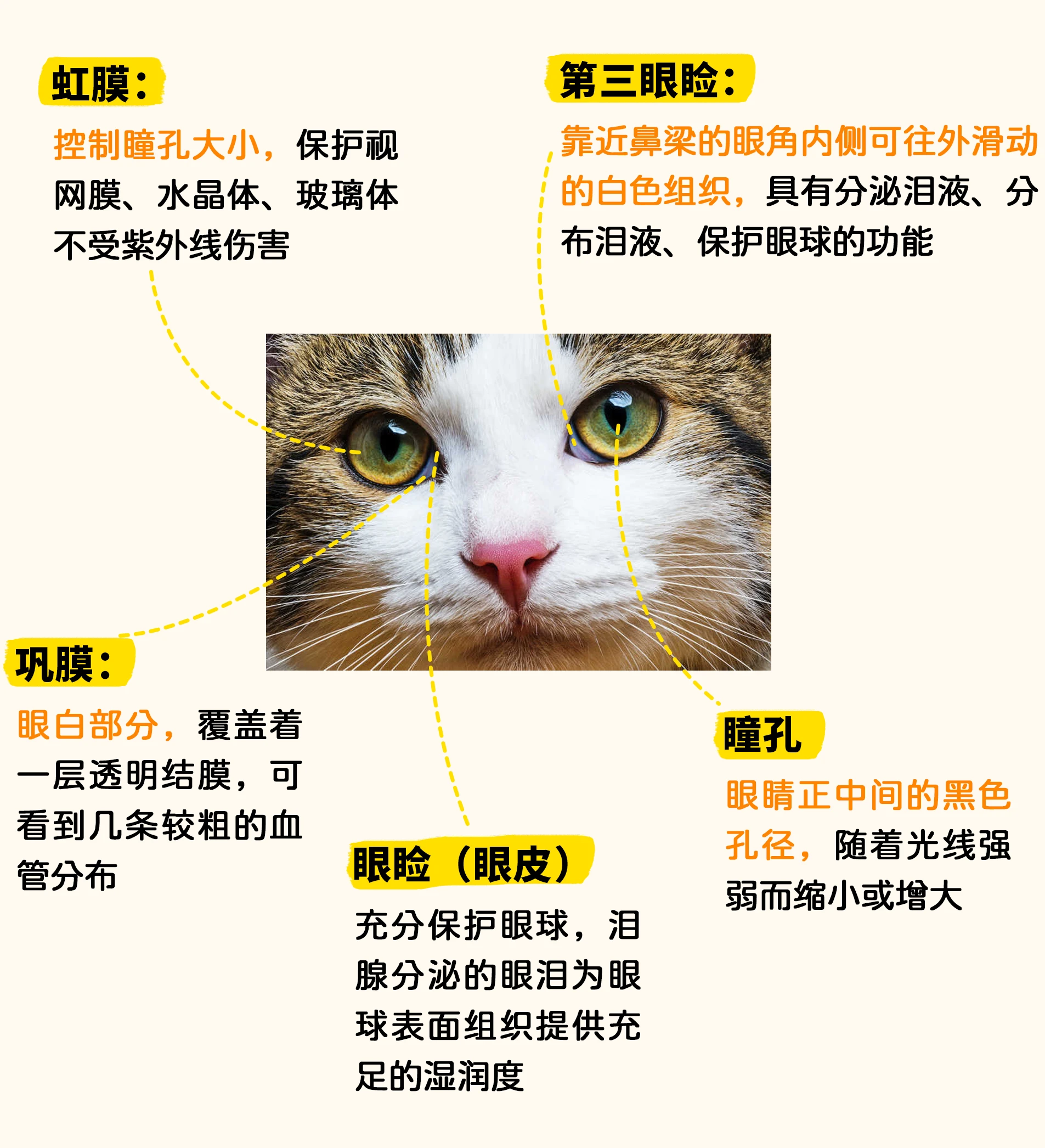

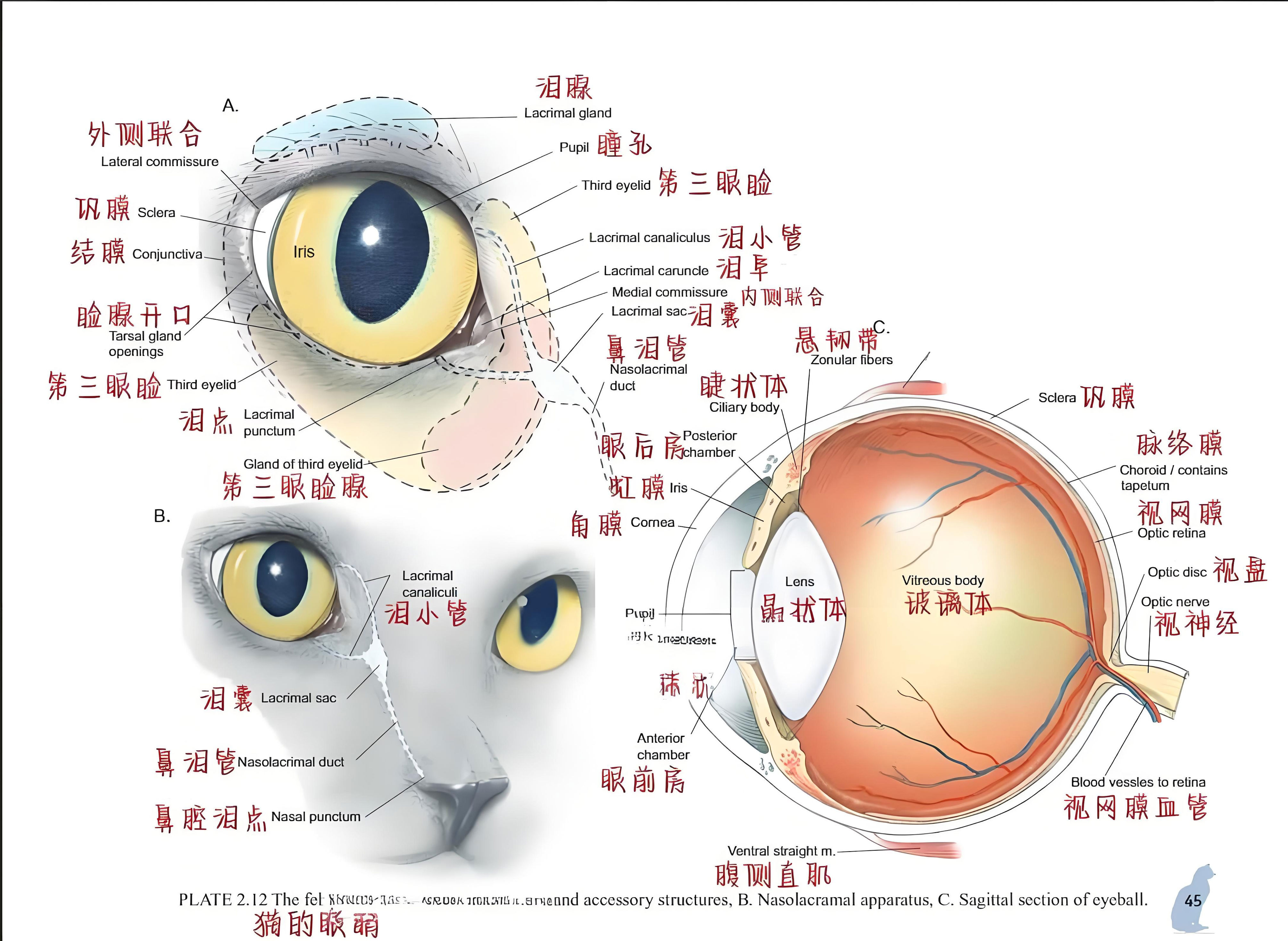

相反猫的眼睛里杆状细胞占了绝对优势,这种细胞对弱光极其敏感,配合照膜,简直就是为夜战量身定做的装备。而且猫的瞳孔能缩成一条细线,也能张得像个大圆盘,调节范围比人类大得多。

晚上一黑,它们的瞳孔立马放大,尽可能多地“吞”进光线,再通过照膜反复利用,这才实现了真正的“夜视自由”。相比之下,咱们人类在黑暗中只能靠手电照明,真是没法比。

有趣的是,这种反光现象并不是随时都能看到。只有当你用光源直接照射猫的眼睛时,才会出现那种“发光”的效果。这是因为照膜反射的光必须沿着原路返回,才能被人眼捕捉到。

你看到的那束光,其实是你手电筒或车灯发出的光,经过猫眼折射、反射后再弹回你眼里。如果周围完全没有光,猫的眼睛也不会自己发光。这一点经常被误解,有些人以为动物眼睛能自发光,其实完全是误会。

国外不少交通安全宣传都提到过,夜晚开车时容易看到野生动物眼睛反光,正是因为车灯照亮了它们的照膜,这才提醒司机前方有动物出没。

加拿大野生动物管理局的数据就显示,利用这一特性设计的道路警示系统,确实降低了部分地区的动物车祸发生率。

还有一点很多人不知道,照膜的存在虽然提升了夜视能力,但也付出了代价。比如猫的视力清晰度远不如人类,它们看东西的分辨率大概只有我们的十分之一。

也就是说一张你在三米外能看清楚的报纸,猫得凑到三十厘米以内才勉强分辨。

它们对颜色的感知也很有限,主要靠明暗对比来判断环境。但这点“牺牲”对捕猎来说完全值得。猫科动物大多是伏击型猎手,讲究的是静默接近、突然出击。能在黑夜中提前发现猎物动向,远远比看清一张脸重要得多。

古生物学研究表明,最早的猫科动物出现在约2500万年前的中新世晚期,那时候它们就已经具备了初步的夜视结构。经过漫长的演化,现代猫科动物的视觉系统已经达到了高度特化的水平。

如今我们在动物园看老虎、豹子,或者在家里撸猫,偶尔撞上它们深夜“放光”的瞬间,可能还会吓一跳,这回知道咋回事了吧?

图片来自网络侵联必删

配资炒股首选网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:股票短线平台” 宝妈陈女士的感受颇具代表性

- 下一篇:没有了