“2025年9月3日是一个值得中国人民和全世界一切爱好和平、主持正义的人们永远铭记的日子。全球的目光投向北京,投向雄伟的天安门广场。这历史性的一幕,令人震撼、振奋,大大提振了中国人民的民族自尊心和自信心,鼓舞全国人民为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。”9月3日上午,解放日报记者在复旦凉城宿舍见到94岁的复旦大学历史系教授余子道时,他刚在家中收看了纪念中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年大会和盛大的阅兵仪式。

“习近平主席的重要讲话,高屋建瓴,高瞻远瞩,站在世界历史的高度,深刻总结了中国人民抗日战争的历史经验,阐释了正确的二战史观,精辟揭示了反法西斯的第二次世界大战对当今世界的历史启示。让我们领悟到,以爱国主义为核心的伟大民族精神是中国人民抗日战争胜利的决定性因素,中国共产党的中流砥柱作用是中国人民抗日战争胜利的关键,抗日民族统一战线下的全民族抗战是中国人民抗日战争胜利的根本保证,反法西斯同盟国家和国际社会的支援是抗战胜利的重要条件。”余子道说。

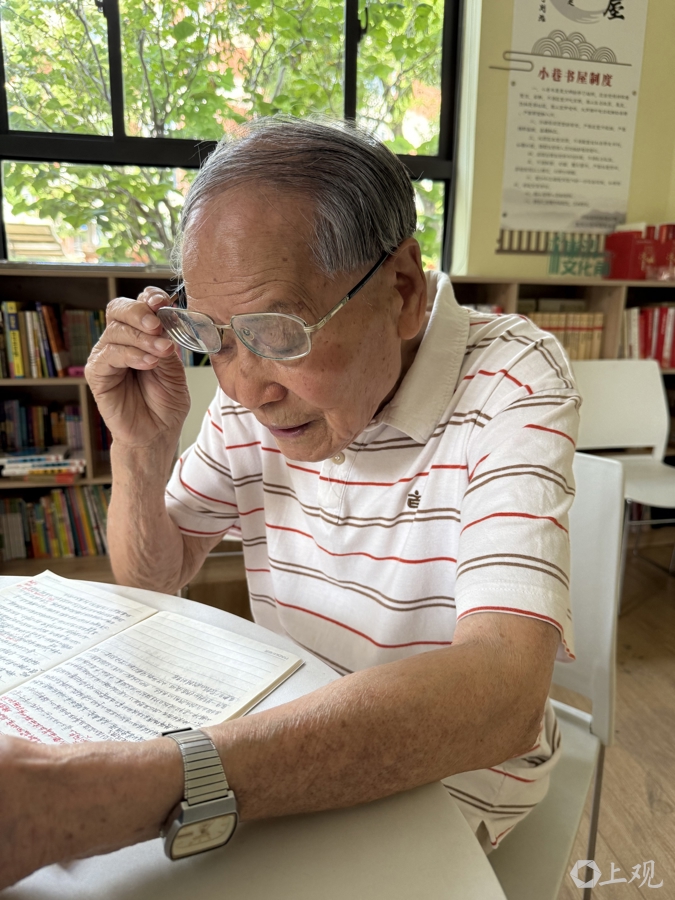

余子道记录下收看纪念大会和阅兵式的心得体会。施晨露摄

余子道记录下收看纪念大会和阅兵式的心得体会。施晨露摄

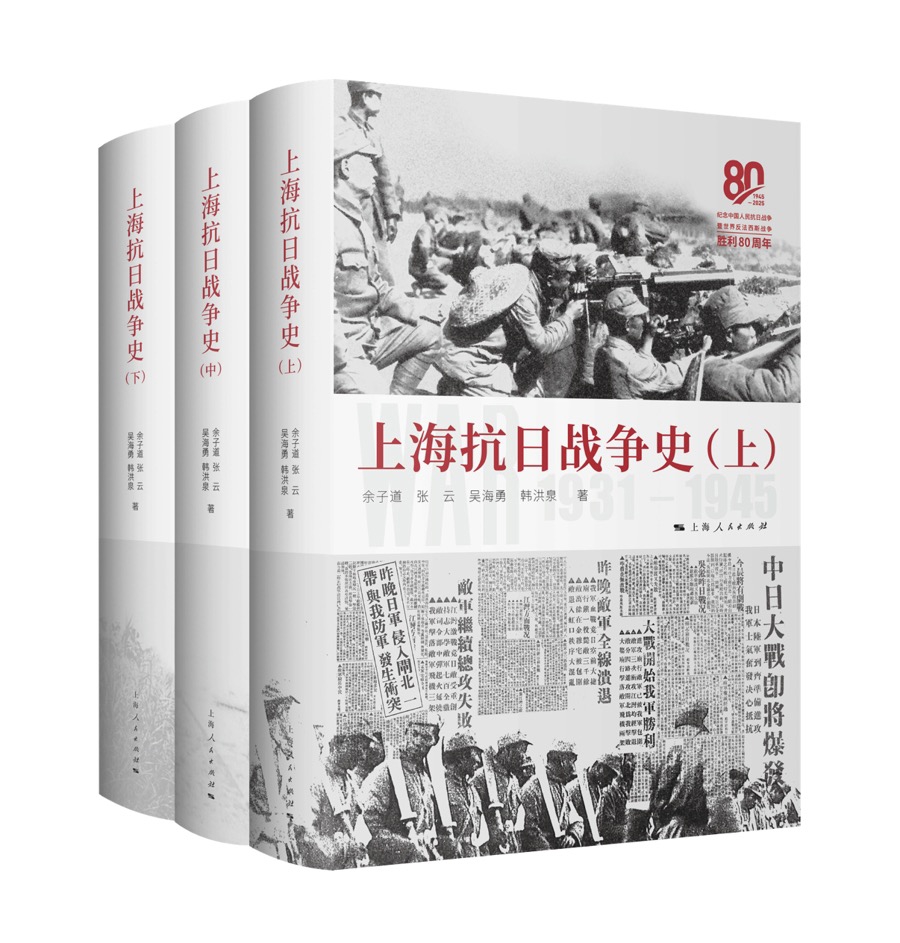

1931年8月25日出生于浙江余姚的余子道是抗日战争的亲历者。今年,由余子道领衔主编,上海三代历史学者合力完成的150万字《上海抗日战争史》由上海人民出版社正式出版。余子道说:“一部抗日战争史,是中华民族苦难的历史,从另一面来说,也是辉煌的历史,是中华民族伟大的民族解放的历史。这是一本最好的教科书。”

三卷本《上海抗日战争史》在今年上海书展首发

三卷本《上海抗日战争史》在今年上海书展首发

“我的青少年时代在抗战中度过,日本帝国主义占领家乡,烧杀抢掠,我家曾多次遭到日本侵略军扫荡。”余子道回忆,1942年在浙东农村,为躲避日军,乡亲们向野外奔逃,“我的小学同班同学,当时只有十一二岁,被日本侵略军的子弹击穿胸膛,我亲眼看到子弹从他右肩射入,穿过……”

也是在浙东农村,余子道见证了中国共产党领导的新四军在敌后开辟抗日根据地,进行英勇的游击战斗的全过程。“1941年夏天,浦东游击部队越过杭州湾,南渡到浙东,在余姚三北地区开辟敌后根据地,最早登陆之处,就在我家乡海边,离我家不到20公里。我第一次真真切切接触到共产党领导的人民军队,看到他们的英勇斗争、发展壮大,感受到军民之间的鱼水关系。最初,这支游击部队不到100人,到1945年撤出根据地前,正规部队已经超过1万人,还有大量民兵。”

1949年春,人民解放大军挥师南下。经历地下党多年教育、感召,未满18岁的余子道离开就读的杭州新群高中,到诸暨枫桥参加浙东人民解放军,随部队渡过钱塘江。浙东人民解放军与第三野战军第七兵团第二十二军胜利会师,解放宁波。余子道作为第二十二军的一员参与接管宁波。

从青年学生到人民解放军战士,再到接管城市的公安干部,余子道说,他的青年时代,革命与斗争交织,在这一生中的重要阶段,他的脑海里一直盘旋着一个问号——中华民族五千年泱泱大国何以落到这种地步?“接触了中国共产党,接触了马列主义毛泽东思想,慢慢打开了我的这个问号。没有先进的理论武装,没有中国共产党领导,我们民族不可能翻身。”

余子道对战争军事问题的强烈兴趣也是从那时萌发的。“我是从抗战中走出来的,研究这段历史有接近性。另一方面,研究抗日战争史,与当今世界面临的客观环境密切相关。二战结束80年,中国处于和平环境,但世界并不太平,战争的达摩克利斯之剑始终高悬在我们头顶。居安思危,不能懈怠。”

“人民解放军大阅兵,让我这个九十多岁的老人备受鼓舞。”余子道说,这场气势恢宏、阵容强大、武器先进的盛大阅兵,是我国国防和军事建设最新成果的展示,是人民军队战无不胜的武装力量和强大的战斗精神的精彩亮相,是我国综合国力发展上升的集中体现,是向世界和平发出的强力呼声。

“中国人民真正站起来了!”余子道难掩激动。

配资炒股首选网站提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:配资的好处豆包大模型即由该部门主导研发

- 下一篇:没有了